"Saya cuma mau ngomong sama pemerintah, kami ini manusia, ingin dimanusiakan. Berikan kami air yang layak sesuai dengan nama PAM, Perusahaan Air Minum. Boro-boro bisa diminum, buat sikat gigi saja mengerikan. Padahal ini DKI lho, ibu kota, masa kualitas airnya seperti itu. Yang berbau, kotor, ada jentik, asin, berwarna, bagaimana bisa dikonsumsi? Itu yang membuat kami bertambah miskin karena terfokus dengan membeli air," tuntut Halimah, anggota komunitas perempuan Rawa Badak, Jakarta Utara, pada Selasa, 21 Mei 2024, dalam sesi parallel People's Water Forum (PWF) di Kota Denpasar.

Mendengar Suara Perempuan Korban Privatisasi Air

Denpasar, IDN Times - Halimah adalah seorang ibu yang telah berjuang menuntut haknya atas air bersih agar dipenuhi oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya atau Perumda PAM Jaya, Jakarta, sejak tahun 2012. Ia menjadi bagian dari Koalisi Warga Jakarta Menentang Privatisasi Air (KMMSAJ). Pasokan air bersih di Jakarta telah diprivatisasi oleh dua perusahaan, PT Aetra dan PT Palyja, sejak tahun 1977. Menurut Halimah, swastanisasi pengelolaan air oleh perusahaan mitra PAM Jaya tersebut berimplikasi buruk terhadap pemenuhan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, utamanya masyarakat miskin di Jakarta.

Perjuangan Halimah tidak sia-sia. Tahun 2015, KMMSAJ didampingi oleh LBH Jakarta memenangkan gugatan pembatalan kontrak PT Aetra dan PT Palyja. Berikutnya di tahun 2016, Mahkamah Agung memutuskan pengelolaan air oleh pihak swasta adalah pelanggaran hukum. Walaupun demikian, kedua korporasi ini tetap beroperasi dan tidak mematuhi putusaan tersebut.

Di tengah krisis air bersih seperti disampaikan oleh Halimah, pada tanggal 20 Mei 2024, Loïc Fauchon, Presiden Dewan Air Dunia, dalam pembukaan World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, mendaulat Indonesia sebagai ibu kota Air dan Bali sebagai pusat air dunia. Namun, apakah benar Indonesia layak disebut sebagai ibu kota air dunia?

1. Privatisasi air telah memicu bencana iklim di Indonesia bagian Timur

Linda Tagie, anggota organisasi Solidaritas Perempuan Flobamoratas, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyampaikan pengalaman perjuangannya bersama para perempuan dalam melawan industri ekstraktif dan monopoli air di wilayah Timur. Ia menyebut tiga bencana iklim di NTT dipicu oleh ratusan pembangunan proyek gheotermal.

"Nusa Tenggara Timur sendiri memiliki 263 izin tambang sampai saat ini. Pada tahun 2017, Pulau Flores, satu di antara tiga pulau besar di NTT, ditetapkan sebagai pulau panas bumi. Dampaknya adalah sudah ada 29 titik geothermal yang sudah dieksploitasi, dan akan dieksplorasi di NTT. Hal ini menyebabkan bencana iklim di NTT," tegas Linda, pada Selasa, 21 Mei 2024, dalam sesi parallel People's Water Forum (PWF) di Denpasar.

Linda memaparkan tiga bencana iklim tersebut yakni yang pertama, lumpur lapindo di Bajawa pada tahun 2015. Bencana ini terjadi setelah pengeboran geotermal ke-2. Pengeboran geotermal ke-1 dilakukan pada tahun 1992, dan pengeboran ke-2 itu dilakukan pada tahun 2013. Setelah itu, terjadi lumpur lapindo yang merusak rumah warga, merusak mata air, merusak lahan pertanian warga. Itu berdampak sangat signifikan pada penghancuran ruang-ruang hidup perempuan.

Pada tahun 2021, NTT juga mengalami siklon tropis seroja. Siklon Tropis Seroja sendiri telah ditetapkan sebagai bencana iklim, dan itu terjadi karena masifnya industri ekstraktif di NTT. Perlawanan tetap dilakukan oleh perempuan-perempuan di wilayah terdampak, tetapi itu tidak membuat suara-suara perempuan didengar. Justru sebaliknya, perempuan yang melakukan perlawanan di wilayah tambang dan eksplorasi geothermal di NTT mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual, bahkan terancam mengalami kriminalisasi.

Kemudian bencana iklim yang ketiga adalah el nino. Sepanjang 2023, NTT sama sekali tidak hujan. Itu menyebabkan gagal panen besar-besaran. Dampaknya adalah peralihan sumber hidup dan pekerjaan perempuan akar rumput--yang awalnya mereka adalah perempuan petani dan perempuan nelayan--menjadi bergantung pada pasar yang dikuasai oleh pemodal. Serta, hilangnya ruang komunitas terkait ketahanan pangan yang akhirnya menciptakan rantai ketergantungan pada pasar modal dan bantuan pemerintah.

"Sampai saat ini, proyek geothermal digadang-gadang sebagai proyek iklim atau proyek untuk energi baru terbarukan yang dianggap paling ramah lingkungan. Tapi, kalau kita belajar dari lumpur lapindo yang terjadi di Bajawa, itu terjadi 15 tahun kemudian. Artinya seluruh solusi iklim palsu yang ditawarkan oleh pemerintah hari ini memang tidak akan terasa. Dan memang itu, sangat mudah untuk menipu orang-orang yang tidak mau berpikir secara kritis karena dampaknya baru akan terasa seperti di Bajawa, 15 tahun kemudian," kata Linda.

2. Perempuan rentan mengalami kekerasan berbasis gender akibat monopoli air di Jawa dan Bali

"Karena faktor penghasilannya yang kurang, sumber penghidupannya yang sudah hilang, banyak masyarakat yang terjerat dengan bank. Jadi mereka terjebak oleh bank rentenir yang tiap pagi datang. Nah itu, kemudian meningkatkan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi banyak sekali kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk verbal yaitu antara suami dan istri kemudian menjadi meningkat. Utang bank itu dilakukan oleh perempuan-perempuan yang sebagian tidak izin kepada suami. Karena kebutuhan rumah tangga tadi yang mendesak, kan yang tahu itu perempuan," jelas Nur Laela, anggota komunitas perempuan Gunung Slamet, Jawa Tengah, pada Selasa, 21 Mei 2024, dalam sesi parallel PWF di Denpasar.

Nur Laela bersama Darmini, perempuan yang tinggal di bantaran sungai Gunung Slamet, datang jauh-jauh ke acara PWF di Bali untuk bisa menceritakan keluh kesahnya karena kehilangan sumber mata air.

Tahun 2016, setelah adanya pembabatan hutan di lereng Gunung Slamet, masyarakat yang ada di bawah gunung merasakan akibatnya, yaitu debit air atau permukaan air sungai sudah turun satu meter. Jadi, sungai sekarang tinggal batu-batunya saja. Kalau musim kemarau panjang, masyarakat hanya menikmati air beberapa bulan saja lantaran sungai sudah kering kerontang. Karena air yang hilang dari sungai, otomatis menghilangkan mata pencaharian.

Menurut cerita Laela, penduduk di lereng Gunung Slamet terkenal sebagai eksportir ikan gurame. Sekarang tidak ada lagi pembenihan ikan gurame. Jangankan pembenihan ikan, sudah mati semua. Karena ikan gurame membutuhkan air dengan kualitas yang sangat baik, beda dengan lele. Sekarang yang bertahan itu hanya ikan lele. Dan jumlahnya itu sangat kecil. Selain ikan gurame, ikonnya itu juga tahu. Produksi masyarakat di bawah gunung adalah tahu. Karena pengolahan tahunya dari sumber mata air, jadi rasanya beda dengan produksi tahu dari desa-desa lain. Sekarang produksi tahu sudah berkurang karena memang mata air yang bersih juga sudah berkurang.

Dalam forum yang sama, Ni Nengah Budawati, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali Women Crisis Centre (BWCC), menyampaikan sulitnya akses air di Kintamani, Kabupaten Bangli. Di mana kesulitan akses air bersih dan sanitasi yang layak telah berdampak terhadap kerentanan perempuan mengalami kekerasan.

"Di sisi daerah pedalaman Kintamani dan di sana adalah penyuplai air terbesar di Bali, terlihat bahwa tidak baik-baik saja dan banyak perempuannya yang tidak mendapatkan akses air bersih, sanitasi yang layak, dan bahkan MCK tidak punya. Kami menganggap ini sebuah persoalan dan beririsan dengan kekerasan terhadap perempuan," tutur Budawati.

Merespon sulitnya akses air tersebut, LBH BWCC melakukan audiensi kepada pemerintah dan menuntut agar pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat atas air bersih dan sanitasi yang layak. Budawati meminta pemerintah agar dapat membantu pengidentifikasian sumber mata air di daerah langka air itu. Namun, pemerintah tidak menyikapi tuntutan dan permintaan itu dengan baik. Maka, LBH BWCC bersama masyarakat setempat mengundang lima pemucuk adat untuk melakukan upakara, meminta petunjuk agar dapat mengetahui letak sumber mata air. Saat ini, perempuan dan masyarakat sudah dapat menikmati air.

3. Monopoli air menghilangkan pengetahuan lokal, spritualitas, dan kebudayaan perempuan atas air

Di Poso, Sulawesi Tengah, masyarakat dihadapkan dengan monopoli air yang dilakukan oleh pemerintah. Atas nama transisi energi yang berkeadilan, pemerintah menguasai air Sungai Poso untuk proyek strategis nasional (PSN) melalui Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sulewana atau PLTA Poso.

Nia Sudin, anggota Solidaritas Perempuan Poso, menilai PLTA yang disebut sebagai proyek transisi energi untuk energi bersih oleh pemerintah adalah proyek iklim palsu yang justru menyengsarakan masyarakat utamanya perempuan Poso. Kehadiran PLTA di Poso menimbulkan bencana baru dan menghilangkan spritualitas atas alam.

"Mereka (masyarakat Poso) juga kehilangan nilai-nilai budaya masyarakat, akibat sungai mereka sudah dieksploitasi oleh PLTA itu sendiri, menjadikan air yang ada di Sungai Poso itu menjadi kotor, keruh, tidak dapat lagi digunakan. Karena limbah-limbah dari perusahaan itu dibuang langsung ke sungai, yang menjadikan sungai itu kotor dan tercemar," tegas Nia pada Selasa, 21 Mei 2024, dalam sesi parallel People's Water Forum (PWF) di Denpasar.

Pada pertemuan PWF ini juga, Irene N. Lambung, Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah, memberikan kesaksian terkait kegagalan proyek food estate. Irene yang mendampingi masyarakat adat Mantangai, mengeluhkan kebohongan pemerintah. Pada tahun 2021, awal mula proyek food estate ini dijalankan, pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat adat dan menyatakan bahwa proyek ini akan menciptakan swasembada pangan. Namun sebaliknya, proyek yang digadang-gadang oleh pemerintah tersebut menimbulkan krisis pangan. Tradisi bercocok tanam (Mamose) masyarakat adat Dayak terancam punah akibat lahan pertanian yang diserobot paksa.

"Lahan-lahan pertanian kami dihancurkan. Ladang-ladang perempuan yang menjadi sumber penghidupan itu dihancurkan tanpa adanya tanggung jawab dari negara. Padahal kalau mereka mau tahu, masyarakat adat itu cukup bijaksana. Kita membakar pun tidak sembarangan. Ada ritual yang harus kita lakukan, ada aturan yang kita buat. Kami masyarakat adat, merasa diri kami dicabut dari identitas kami. Berladang bagi masyarakat Dayak, bernama Mamose itu, adalah identitas kami. Itu yang membuat kami tidak lagi berdaulat atas pangan kami," kata Irene tegas.

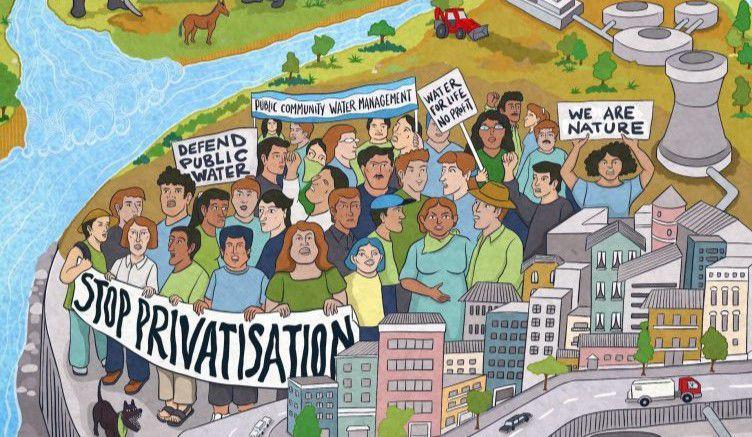

4. Perlawanan dan solidaritas perempuan perlu diperluas: dari lokal hingga global

"Kalau teman-teman mengatakan kita perlu melawan, tuntutan itu tidak cukup hanya kepada negara. Tetapi tuntutan untuk mengubah sistem ekonomi yang tidak adil ini menjadi sistem ekonomi yang lebih adil, dan juga justru menuntut tanggung jawab lembaga-lembaga keuangan seperti Bank Dunia, IMF, ADB, dan juga negara-negara industri yang mendesak kepentingan mereka kepada kita," kata Titik Soentoro, Ketua AKSI! for gender, social, and ecological justice, pada Selasa, 21 Mei 2024, dalam sesi parallel PWF di Denpasar.

Titik berpendapat, perjuangan memerlukan pengetahuan dan pemahaman terkait apa yang sedang terjadi di Indonesia. Apakah betul Indonesia mengalami krisis air, sehingga pemerintah setuju untuk menjadi tuan rumah sebuah forum besar World Water Forum? Kalau dari cerita Budawati maupun teman yang berasal dari Kintamani, mereka kaya akan air. Hanya saja mereka tidak mendapatkan fasilitas itu. Pemerintah lebih mengutamakan air untuk pariwisata, hotel, restoran, dan seterusnya, dengan alasan akan mendapatkan sumber ekonomi.

Ia melihat persoalan mendasar Indonesia disebabkan oleh kepercayaan pemerintah terhadap sebuah model pembangunan yang disebut model pembangunan pertumbuhan ekonomi. Artinya, memobilisasi semua hal sehingga mendatangkan uang. Sehingga uang-uang itu, mimpinya, akan bisa diberikan kepada masyarakat.

Basis teori pertumbuhan ekonomi adalah pengelolaan sumber daya alam seperti hutan dan barang-barang mineral, investasi modal asing, serta utang luar negeri. Karena tidak mampu membayar utang saat itu, terjadilah krisis ekonomi tahun 1977 di Indonesia. Untuk mendapatkan bantuan, Pemerintah Indonesia saat itu masih di bawah Soeharto, dipaksa untuk masuk ke Program Penyesuaian oleh IMF. Kalau tidak mau masuk ke program penyesuaian struktural (Structural Ajdustment Programes), maka Indonesia akan di blacklist, tidak bisa mendapatkan investasi.

Program penyesuaian struktural adalah program yang dikenal dengan sistem neoliberal. Artinya satu, pengeluaran negara yang dianggap tidak produktif, tidak bisa menghasilkan uang, itu dihapus. Apakah itu? Itu adalah subsidi kesehatan, subsidi pendidikan. Akibatnya apa? Ibu-ibu harus bayar pendidikan mahal. Kalau kesehatan juga mahal. Negara yang seharusnya memenuhi hak-hak warga negara atas kesehatan dan pendidikan, menarik diri dari kewajiban itu dan menyerahkannya kepada perusahaan.

Kedua, swastanisasi. Dianggap perusahaan-perusahaan negara, BUMN, tidak produktif dan dikelola oleh birokrat tidak efisien. Terjadilah misalnya seperti yang dialami oleh Halimah. PDAM tidak berfungsi baik, kotor, dan lainnya. Dijual dan dikelola oleh perusahaan asing, PT Aetra dan PT Palyja. Swastanisasi ini di mana-mana, termasuk rumah sakit. Jadi, sumbernya adalah bagaimana cara menghasilkan uang.

Berikutnya adalah Indonesia harus masuk perdagangan bebas dan tunduk pada WTO. Semua hambatan-hambatan tarif dihapus, Rp 0. Pajak-pajak perusahaan dilonggarkan, sampai sekarang. Dari situlah mulai terjadi peningkatan kemiskinan yang dialami oleh perempuan. Dari pembukaan perdagangan besar-besaran, tentunya masyarakat yang membutuhkan tanah, sumber daya, tidak mau tanah, airnya, diambil. Untuk bisa membuat masyarakat tidak melawan, ya penindasan oleh militer, aparat birokrat.

Proyek-proyek air, proyek-proyek iklim, dibiayai oleh lembaga-lembaga keuangan internasional, dan juga kemudian dilakukan, diimplementasi, oleh perusahaan-perusahaan internasional. Jadi menurut Titik, perlu melawan sampai pada tingkat mereka (lembaga internasional), baik sifatnya adalah pemahaman, memahami apa yang terjadi, dan bagaimana itu bisa terjadi, dan sebetulnya siapa yang perlu disasar.