- Proses internal dari penguatan positif hingga penjinakan diri, sejak kecil perempuan kerap menerima reward ketika berperilaku patuh seperti pujian verbal, perhatian ekstra, dan dijadikan teladan. Sebaliknya ketika menunjukkan pendapat berbeda atau menolak mereka mendapat punishment sosial seperti label negatif, sikap dingin atau marah dari orang dewasa, dan dikeluarkan dari lingkungan perhatian. Dalam psikologi perilaku ini disebut operant conditioning, pola perilaku terbentuk melalui sistem hadiah dan hukuman. Akibatnya, otak anak mulai mengasosiasikan penerimaan sosial dengan pengorbanan diri, dan penolakan sosial dengan keberanian berkata "tidak".

- Terbentuknya people pleasing behaviour, dari proses di atas muncullah kebiasaan people pleasing atau kecenderungan mengutamakan kepuasan orang lain demi menghindari penolakan dan konflik. Ciri khasnya: sulit mengekspresikan pendapat berbeda, mengiyakan permintaan meskipun memberatkan, meminta maaf berlebihan bahkan untuk hal-hal kecil, merasa cemas jika tidak segera membalas pesan atau memenuhi ekspektasi. Dalam jangka panjang people pleasing membuat seseorang kehilangan sense of self atau tidak tahu lagi mana keinginan pribadi dan mana tuntutan orang lain.

- Kecemasan sosial takut ditolak dan dianggap egois, bagi banyak perempuan penolakan sosial terasa seperti ancaman serius bahkan jika itu hanya ekspresi ketidaksetujuan kecil. Ini terjadi karena sejak kecil mereka belajar bahwa diterima berarti aman dan ditolak berarti salah. Akibatnya terbentuklah social anxiety seperti overthinking sebelum berbicara di depan orang lain, menyesali keputusan yang menimbulkan ketidaknyamanan orang lain, menghindari situasi di mana mereka harus berkata "tidak".

- Lingkaran rasa bersalah, ketika seseorang yang terbiasa people pleasing mencoba berkata "tidak" atau memprioritaskan diri sendiri, rasa bersalah langsung muncul. Ini bukan rasa bersalah alami melainkan guilt conditioning otak sudah dilatih untuk mengaitkan penolakan dengan perasaan saya "orang jahat" atau "saya egois" . Ironisnya rasa bersalah ini mendorong untuk kembali ke pola lama yaitu menyenangkan orang lain, mengorbankan diri, lalu kelelahan. Inilah yang membuat Sindrom Good Girl begitu sulit diputuskan.

Sindrom Good Girl Jerat "Perempuan Baik" yang Mengakar

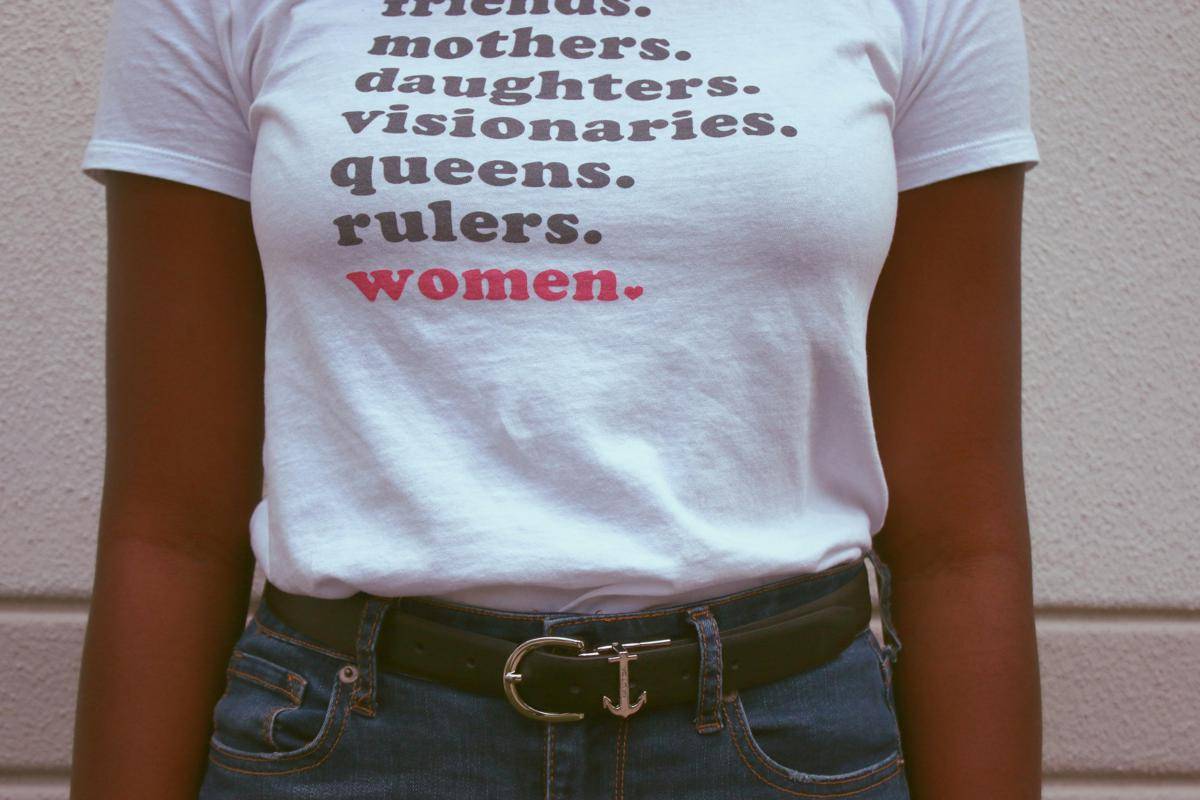

Di banyak budaya, perempuan yang ideal sering digambarkan dengan kata-kata seperti "penurut", "lembut", "sabar", dan "tidak merepotkan". Di permukaan, sifat-sifat itu terdengar mulia. Namun, ketika diinternalisasi secara kaku, ia berubah menjadi penjara tak kasat mata yang dikenal sebagai Sindrom Good Girl, kecenderungan untuk selalu menyenangkan orang lain, menghindari konflik, dan menekan kebutuhan diri demi mempertahankan citra "perempuan baik".

Fenomena ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia dibentuk oleh sejarah panjang patriarki, diperkuat oleh norma sosial, dan dipelihara oleh sistem ekonomi serta budaya populer.

Akar sejarah dari ruang domestik ke ruang kerja

Sejak era kolonial hingga pascakemerdekaan, perempuan di Indonesia dan banyak negara lain diarahkan untuk berperan sebagai penjaga rumah tangga. Perempuan yang baik adalah yang mampu mengatur dapur, menjaga anak, dan melayani suami. Bahkan ketika perempuan mulai masuk dunia kerja, bias ini ikut terbawa bahwa perempuan yang "terlalu ambisius" sering dipandang mengancam, sementara yang penurut dianggap aman dan menyenangkan.

Di Jepang misalnya, ada istilah yamato nadeshiko atau citra perempuan ideal yang anggun dan penurut. Di Amerika abad 20 mengenal cult of domesticity. Di Indonesia sendiri, narasi konco wingking atau teman di belakang pernah menjadi panduan sosial. Semua ini membentuk pondasi Sindrom Good Girl.

Faktor psikologis dari puja-puji hingga rasa bersalah

Banyak perempuan yang mengidap Sindrom Good Girl tidak menyadari bahwa pola ini dibentuk sejak masa anak-anak. Pendidikan awal dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial memainkan peran besar.

Representasi di budaya pop standar 'perempuan baik' yang tak pernah usai

Dalam budaya pop, citra perempuan baik terus direproduksi lewat film, sinetron, iklan, dan media sosial sehingga membentuk standar mustahil yang membebani. Di layar kaca, protagonis perempuan kerap digambarkan sabar menghadapi penderitaan, memaafkan meski tersakiti, menomorsatukan keluarga di atas impiannya, dan jarang berhasil karena keberaniannya melawan sistem, bahkan jika ada perannya sering diakhiri dengan penyesalan dan kembali ke peran tradisional.

Iklan mempererat narasi ini dengan menampilkan perempuan yang mampu mengurus rumah, anak, dan penampilan tanpa lelah. Sementara media sosial memodernisasi standar tersebut melalui influencer yang memamerkan hidup rapi, tubuh ideal, dan keluarga harmonis, jarang menampilkan konflik atau kelelahan.

Akibatnya perempuan muda menginternalisasi standar ini, terjebak dalam perbandingan sosial berlebihan, dan merasa gagal jika tidak bisa memenuhi semua peran sekaligus, sementara pengalaman marah, frustasi, atau ambisi tetap dibungkam demi citra "baik" yang menyenangkan orang lain.

Dampak luas bukan sekadar masalah pribadi

Sindrom Good Girl punya efek di tiga ranah besar:

- Karier, perempuan yang selalu berkata "ya" cenderung menjadi pekerja andalan tapi jarang mendapat posisi strategis. Mereka lebih sering diberi tugas administratif ketimbang peran pengambil keputusan. Fenomena gender pay gap juga berkaitan yaitu keberanian menegosiasikan gaji sering terhambat oleh rasa takut "terlihat serakah".

- Relasi personal, sindrom ini dapat membuat perempuan mengabaikan red flag dalam hubungan, bertahan demi menjaga nama baik atau kenyamanan orang lain, kehilangan identitas di tengah peran pacar/ibu/istri sempurna.

- Kesehatan Mental, akumulasi dari pengorbanan diri bisa memicu burnout emosional, depresi tersembunyi, dan krisis identitas di usia 30 hingga 40.

Bagaimana keluar dari jerat Sindrom Good Girl?

- Sadari pola, kenali situasi di mana kamu otomatis berkata "ya" tanpa mempertimbangkan dirimu sendiri.

- Latih batas sehat, mulai dari hal kecil, seperti menolak permintaan yang tidak mendesak.

- Reframe "baik", baik bukan berarti mengorbankan diri. Baik juga bisa berarti jujur dan menjaga diri sendiri.

- Cari dukungan, teman, mentor, atau terapis bisa membantu memvalidasi perasaan dan memberi perspektif baru.

- Rayakan diri yang autentik, tidak semua orang akan menyukai kamu, dan itu wajar.

Sindrom Good Girl bukan sekadar soal kepribadian, tapi hasil dari konstruksi sosial yang sudah mengakar. Mengubahnya bukan berarti menjadi "perempuan jahat", melainkan menjadi perempuan utuh yang tahu kapan memberi, kapan berkata tidak, dan kapan berdiri untuk dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, kebaikan yang paling murni adalah yang juga memelihara diri.