[OPINI] World Water Forum: Untuk Masyarakat atau Korporat?

Melalui Sidang Umum World Water Council (WWC) pada 19 Maret 2022 di Dakar, Senegal,

Indonesia telah terpilih menjadi tuan rumah World Water Forum (WWF) ke-10. Perhelatan Forum Air Dunia tersebut diselenggarakan pada tanggal 18-25 Mei 2024 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Kemudian, pada 12 Januari 2023, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko "Jokowi" Widodo, mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10 tahun 2024, yang diketuai oleh Menko Kemaritiman dan Investasi sekaligus Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, bersama Ketua Harian Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Basuki Hadimoeljono.

WWF ke-10 dihadiri oleh 33 negara di antaranya Cina, Australia, Arab Saudi, Perancis, Belanda, Jepang, Brazil, dan negara lainnya.

Indonesia mengusung tema Water for Shared Prosperity yang mengacu pada laporan United Nations Children's Fund (UNICEF) dan World Health Organization (WHO) tahun 2022, bahwa sekitar 2,2 miliar orang di dunia tidak memiliki akses ke air minum yang aman dan bersih. Secara spesifik tema besar itu diturunkan dalam 6 sub tema: Water for Humans and Nature; Water Security and Prosperity; Disaster Risk Reduction and Management; Governance Cooperation and Hydro Diplomation; Sustainable Water Finance; dan Knowledge and Innovation.

Air untuk kemakmuran bersama yang diusung oleh World WWF ke-10 tidak dirasakan oleh masyarakat Bali, utamanya yang tinggal di wilayah Selatan. Kemakmuran ini hanya dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki kecukupan modal untuk mengakses air. Negara bersikap tidak adil dan hipokrit dalam merealisasikan visi kemakmuran, dengan mengampanyekan seolah-olah WWF berkomitmen atas distribusi air yang merata dan inklusif terhadap siapa pun. Namun pada praktiknya, prapenyelenggaraan WWF hingga saat ini, negara justru menutup akses air terhadap masyarakat.

"Airnya kadang hidup, kadang mati. Ini kebetulan posisi lagi mati, sudah sekitar dua minggu lebih. Tak telepon pihak PDAM, katanya untuk sementara (air PDAM) dialihkan ke Nusa Dua. Karena mau ada event WWF," keluh Bli Ketut (bukan nama sebenarnya) saat ditemui di kediamannya daerah Kuta Selatan pada Kamis, 9 Mei 2024.

Selain Bli Ketut, Puteri (bukan nama sebenarnya), mahasiswa Universitas Udayana (Unud) yang tinggal di Goa Gong, juga mengalami hal serupa.

"Air di kos mati sejak dua bulan yang lalu, sejak bulan April. Kata bapak kos, air mati dari pusat (PDAM). Jadi, air buat mandi dan nyuci dari tanki air. Itu pun tankinya diisi seminggu sekali," tutur Puteri lewat panggilan WhatssApp pada Selasa, 21 Mei 2024.

World Water Forum (WWF): sebuah konsensus elit menjadikan air sebagai komoditas, bukan sebagai hak publik

World Water Forum atau Forum Air Dunia merupakan pertemuan tiga tahunan World Water Council atau Dewan Air Dunia. Perhelatan WWF pertama kali diselenggarakan di Marrakech, Maroko, pada tahun 1997. Dalam pertemuan ini, World Water Council memprakarsai 'Visi Air Dunia' yaitu "Visi Jangka Panjang untuk Air, Kehidupan dan Lingkungan di Abad ke-21" yang tertuang dalam dokumen World Water Vision: Making Water Everybody's Business.

Untuk merealisasikan visi tersebut, Dewan Air Dunia membentuk World Water Commission atau Komisi Air Dunia pada tahun 1998. Dalam catatan Pengamat Perusahaan Eropa (corporateeurope.org) menyebut komisi ini mencakup beberapa tokoh korporat dan neoliberal terkemuka termasuk: Jerôme Monod, Suez Lyonnaise des Eaux Chair; Maurice Strong, pendiri badan Greenwash, Business Council on Sustainable Development (sekarang dikenal sebagai WBCSD); Robert S McNamara, mantan Presiden Bank Dunia; Enrique Iglesias, Presiden Bank Pembangunan Inter-Amerika; Mohamed T El-Ashry, CEO Bank Dunia/Fasilitas Lingkungan Global PBB; dan Ismail Serageldin sebagai Ketua.

Madeline Baer yang menulis The Global Water Crisis, Privatization, and the Bolivian Water War, menyebut perusahaan Suez Lyonnaise masuk dalam daftar 10 perusahaan terbesar yang menguasai bisnis air dunia.

Maka tak heran jika Stephan McCaffrey dalam tulisannya A Human Right to Water: Domestic and International, menyimpulkan WWF sebagai ajang konsolidasi para pemodal untuk memperluas monopoli pangsa air. Hubungan erat antara lembaga pemberi pinjaman International Monetary Fund (IMF), World Bank (Bank Dunia), dan perusahaan air turut meluas ke badan-badan politik pemerintah lokal dan merupakan penyebab memburuknya kesejahteraan sosial. Hubungan antara politik dan bisnis telah mempersempit dan mengurangi subsidi negara untuk memenuhi kebutuhan publik atas air dan mendorong peningkatan keuntungan bisnis air multinasional. Melalui World Water Forum, korporasi sangat efektif melakukan lobi kepada pemerintah lokal untuk mengefisiensi aturan pengelolaan sumber daya air agar tunduk pada kepentingan pasar.

Satu dari lima kerangka aksi yang ditargetkan oleh Dewan Air adalah menjadikan air sebagai barang dagang. Sebagaimana 'Prinsip Dublin', air harus diperlakukan sebagai barang ekonomi karena kelangkaannya. Maka pada konsensus WWF yang pertama, terbit rekomendasi agar pengguna air dikenakan biaya penuh atas penyediaan layanan air dan harus membayar untuk mendapatkan, memanfaatkan, serta mengolah air. Skema komersialiasi air yang ditawarkan WWF meredefinisi konsepsi pengguna air sebagai pelanggan (individu) dalam konteks pasar alih-alih kumpulan masyarakat (warga negara).

Komodifikasi air oleh WWF justru bertentangan dengan kovenan Dewan Ekonomi dan Sosial Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan Pendapat Umum Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB Nomor 15 tahun 2002 menyatakan bahwa air adalah sumber daya alam yang terbatas, serta merupakan barang publik yang penting bagi kehidupan dan kesehatan. Hak asasi manusia atas air sangat diperlukan untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Hal ini merupakan prasyarat bagi terwujudnya hak-hak asasi manusia lainnya. Air harus diperlakukan sebagai barang sosial dan budaya, dan bukan sebagai barang ekonomi.

World Water Forum menuntut pemerintah agar melakukan deregulasi dan privatisasi atas air

Dalam dokumen Towards Water Security: A Framework for Action, Dewan Air Dunia menuntut pemerintah melakukan liberalisasi penuh dan deregulasi sektor air; 'perlakuan nasional' di mana perusahaan transnasional harus diberi perlakuan yang sama seperti perusahaan lokal dan/atau otoritas publik; transparansi dalam pengadaan layanan air oleh pemerintah; memfasilitasi perdagangan, di mana pemerintah harus lebih berorientasi pada kepentingan sektor swasta; dan privatisasi sebanyak mungkin dengan perjanjian kemitraan publik-swasta. Rekomendasi lainnya termasuk penghapusan semua subsidi distorsi harga dan perdagangan; penyelesaian sengketa masalah air; promosi bioteknologi pertanian; perlindungan hak milik atas sumber daya air; dan permintaan untuk iklim investasi yang stabil dan dapat diprediksi 'yang akan memperkuat' hak-hak investor.

Reformasi neoliberal mengubah tata kelola sumber daya milik bersama menjadi hak milik pribadi. Praktik neoliberal ini dijalankan melalui skema privatisasi, deregulasi, komersialisasi, marketisasi, dan/atau korporatisasi. Menurut Karen Bakker dalam The “Commons” Versus the “Commodity”: Alter-globalization, Anti-privatization and the Human Right to Water in the Global South, privatisasi sumber daya air dilakukan melalui pengalihan kepemilikan sistem penyediaan air bersih (negara) kepada perusahaan (swasta) dan kerja sama kemitraan publik-swasta berupa pembangunan, pengoperasian, serta pengelolaan sistem pasok air [dimiliki] oleh perusahaan swasta.

Berdasarkan riset Edy Sriyono dalam Privatization in Water Resources Management: The Case of Indonesia, Indonesia untuk pertama kalinya melakukan privatisasi air pada masa Orde Baru tahun 1991 sebagai konsekuensi dari bantuan utang yang diterima PAM Jaya sebesar USD 92 juta dari Bank Dunia. Atas dasar program penyesuaian struktural atau Structural Adjustment Programme (SAP) tahun 1998, Presiden Soeharto merestrukturisasi pengelolaan air dan sanitasi dengan menyerahkan otoritas pengelolaan tersebut kepada perusahaan asal Prancis, Suez Lyonnaise des Eaux, milik Jerome Monod--yang juga merupakan anggota Komisi Air Dunia--bekerja sama dengan Salim Group--yang menguasai sebelah barat Sungai Ciliwung--dan Thames Water, perusahaan asal Inggris, bekerja sama dengan Sigit Hardjojudanto yang menguasai sisi timur Sungai Ciliwung. Konsesi tersebut berlaku mulai 6 Juni 1997 selama 25 tahun. Hasil pemantauan LBH Jakarta dalam Catatan Akhir Tahun 2022, konsensi ini telah diperbaharui kembali hingga 25 tahun mendatang.

Pada simposium Perlindungan Lingkungan dan Hak Asasi Manusia tahun 2007, Malgosia Fitzmaurice, menyebut privatisasi air memiliki efek negatif pada kemampuan negara untuk memenuhi hak masyarakat atas air. Privatisasi menggeser tanggung jawab negara agar lebih memprioritaskan kepentingan investasi daripada layanan sektor publik. Tanggung jawab pemenuhan kebutuhan air kemudian dialihkan ke penyedia layanan air (dalam hal ini pihak swasta). Penguasaan air yang didominasi oleh pihak swasta menyebabkan pasokan air menjadi kurang terjangkau oleh masyarakat kecil.

Pendapat Fitzmaurice diperkuat dengan hasil riset Leo Heller, Pelapor Khusus PBB terkait hak atas air tahun 2020, dalam Abdul Munif Ashri, Privatisasi dan Tantangan Pemenuhan Hak atas Air, yang menunjukkan bahwa privatisasi menjadi faktor penyebab kenaikan harga air menjadi lebih mahal. Dalam temuannya, harga air di Jakarta meningkat 135 persen selama kurun waktu 10 tahun pascakerja sama PDAM dengan PT PAM Lyonnaise Jaya (PT Palyja) dan PT Thames PAM Jaya (saat ini bernama PT Aetra Air Jakarta). Dampak buruknya adalah masyarakat dengan ekonomi rendah harus membeli air minum mahal dari pedagang asongan, dan mandi dari sumur tercemar. Dengan demikian, privatisasi air justru menciptakan kegagalan pemerintah dalam mendistibusikan air yang inklusif, terjangkau, dan tepat sasaran.

Selain itu, deregulasi merupakan masalah besar yang berkaitan dengan privatisasi. Ng Chee Yuen and Norbert Wagner dalam Privatization and Deregulation in ASEAN mendefiniskan deregulasi sebagai penyesuaian [efisiensi] kebijakan dengan mengeliminasi atau menghapus aturan yang dapat mengganggu kepentingan pasar. Praktik deregulasi dapat dilihat dari pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). UU Ciptaker adalah produk hukum yang dikeluarkan negara untuk mengamankan kepentingan pasar dan bertujuan menjaga stabilitas iklim investasi di Indonesia. UU tersebut mengintegrasikan aturan untuk memperlonggar/menyederhanakan izin berusaha di sektor air dengan diubahnya sebagian pasal dalam UU Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

World Water Forum adalah forum eksklusif, tidak partisipatif, dan memprioritaskan korporasi di atas kepentingan masyarakat

Pedia World Water Forum yang diterbitkan oleh Kominfo RI, menyatakan WWF sebagai forum inklusif dan partisipatif. Dalam pedia ini tertulis WWF menyediakan platform bagi semua pemangku kepentingan di bidang air, membuka diskusi, berbagi ilmu dan pengalaman, serta menciptakan ide-ide konkret untuk pengelolaan sumber daya air. Target peserta dalam perhelatan forum air internasional ini adalah masyarakat sipil Indonesia, termasuk warga lokal Bali untuk menyuarakan masalah maupun cara penyelesaian terkait pengelolaan sumber daya air.

Namun penyelenggaran WWF di Nusa Dua, dinilai hanya dapat diakses oleh masyarakat menengah ke atas. Untuk bisa berpartisipasi dalam Forum Air Dunia, maka pendaftar perlu mengeluarkan uang sekitar Rp1,3 juta hingga Rp15 juta. Komang Ayu (bukan nama sebenarnya), pekerja lepas di sektor industri pariwisata, mempersoalkan harga tiket WWF yang sulit dijangkau oleh masyarakat kecil, mengingat upah minimum provinsi (UMP) Bali sebesar Rp2.813.672. Harga tiket registrasi tersebut hampir 100 persen dan berkali-kali lipat lebih besar dari total upah rata-rata masyarakat Bali.

"Saya merasa WWF ini eksklusif dan diskriminatif terhadap masyarakat dengan penghasilan rendah. Bahkan, banyak masyarakat yang tidak mengetahui pergelaran besar-besaran ini. Belum lagi kalau masuk perlu membayar tiket yang harganya sangat mahal, di mana masyarakat kelas menengah ke bawah sudah jelas tidak mampu atau bahkan memiliki banyak pertimbangan untuk mengikuti acara tersebut," kata Komang pada Selasa, 22 Mei 2024, melalui panggilan WhatsApp.

Selain Komang, mahasiswi Universitas Udayana (Unud), Desimawaty, juga meragukan WWF diselenggarakan secara partisipatif.

"Saya melihat WWF sebagai organisasi think tank internasional yang hanya menjadi forum untuk meloloskan kepentingan investasi. Agenda terkait skema pengelolaan air dibahas secara tertutup dan hanya melibatkan pemodal besar. Apakah petani subak di pinggiran Gianyar dilibatkan dalam forum ini atau ibu rumah tangga di kawasan Goa Gong yang hampir setiap minggu membeli air untuk mandi dan mencuci piring diberikan ruang berbicara? Saya ragu untuk itu," komentar Desi pada Rabu, 22 Mei 2024, saat ditemui di Kota Denpasar.

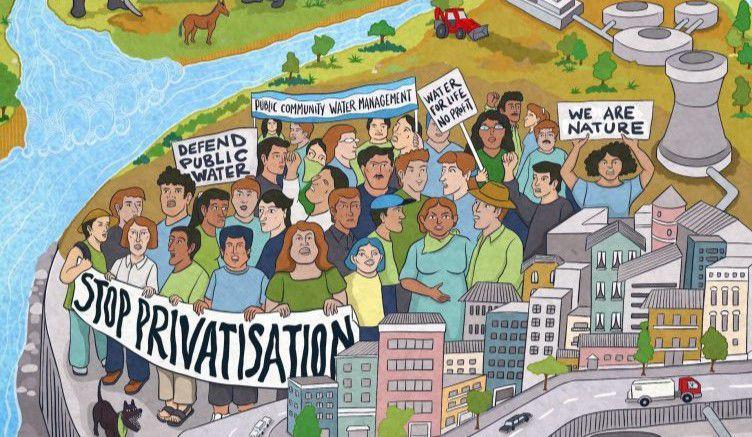

Merespon agenda neoliberalisasi air yang dijalankan oleh World Water Forum, jaringan solidaritas internasional untuk keadilan air, membentuk Alternatif Forum Air Dunia (Alternative World Water Forum) pada tahun 2003, dan kini dikenal sebagai Forum Air milik Rakyat Sedunia (People’s Water Forum). Berbeda dari WWF yang syarat kepentingan pemilik modal, PWF berbasis pada pengalaman dan aspirasi jaringan gerakan sosial, organisasi akar rumput, kelompok lingkungan, dan serikat pekerja serta akademisi, dan mewakili mereka yang kehidupannya dirugikan oleh proses privatisasi dan komersialisasi air. Forum ini menjadi tempat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, dengan tujuan mencari solusi baru bagi masa depan pembangunan terkait air yang adil, setara dan berkelanjutan.

Selama 20 tahun, gerakan masyarakat untuk keadilan air ini telah melakukan konsolidasi regional dan global melalui pertemuan-pertemuan di berbagai negara yang menjadi tuan rumah penyelenggara WWF yakni di Kyoto (2003), Meksiko (2006), Istanbul (2009), Marseille (2012), Daegu (2015), Brasilia (2018), Dakar (2022), dan Bali (2024). Namun, pelaksanaan PWF tahun ini yang rencana dilaksanakan pada tanggal 21-23 Mei 2024 bertempat di ISI Denpasar, mengalami hambatan luar biasa karena sikap otoriter pemerintah Indonesia.

Dalam siaran pers jaringan PWF Indonesia yang dikoordinatori oleh Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRUHA) pada 20 Mei 2024, menyebut adanya intervensi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) terhadap rektor ISI Denpasar agar membatalkan izin tempat penyelenggaraan PWF. Di waktu yang sama, saat sore hari, puluhan massa Ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) melakukan intimidasi dan pemaksaan pembubaran kegiatan PWF. Selain itu, beberapa panitia PWF juga menjadi korban kekerasan digital berupa peretasan WhatsApp. Intimidasi terhadap panitia PWF berlanjut hingga hari berikutnya, disertai dengan perilaku kekerasan baik secara fisik maupun seksual yang dilakukan ormas PGN. Aparat keamanan seperti kepolisian tidak menindak tegas ormas PGN, dan justru belum ada tindakan untuk menyikapi sikap ormas terhadap penyelenggaraan PWF.

Sikap diskriminatif pemerintah maupun aparat keamanan yang secara jelas lebih berpihak untuk menyukseskan penyelenggaraan WWF, memunculkan kesimpulan dari komunitas dalam jaringan PWF bahwa aktor-aktor dalam WWF telah sebelumnya melakukan upaya untuk memengaruhi organisasi setempat untuk membatalkan penyelenggaraan PWF. Ormas menjadi alat aparatur negara agar PWF tidak memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan anti tesis dari agenda privatisasi dan deregulasi yang sedang dibahas oleh WWF di Nusa Dua. Penyempitan ruang berpendapat ini memiliki konsekuensi negatif yakni hilangnya kesempatan masyarakat untuk menyampaikan dampak buruk dan kerugian yang diakibatkan oleh skema privatisasi air.

Menuntut pemerintah agar menjalankan model pengelolaan air alternatif berbasis negara-komunitas (public-community partnerships)

Pengelolaan air melalui skema kemitraan swasta-negara (public-private partnerships disingkat PPPs) yang digalakkan oleh WWF dinilai gagal oleh PWF untuk mendistribusikan air secara inklusif dan terjangkau utamanya bagi masyarakat miskin. Jaringan masyarakat sipil di dunia untuk keadilan air kemudian berusaha menerapkan skema kemitraan alternatif berbasis negara-komunitas (public-community partnerships disingkat PCPs). Tujuannya adalah untuk melindungi, meningkatkan dan memperluas pengelolaan air sebagai barang milik bersama, mengoptimalkan pelayanan air demi kepentingan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat dengan prinsip kesetaraan akses atas air, serta menjamin keberlanjutan sumber daya air.

Karen Bakker melihat adanya urgensi peralihan dari model PPPs ke PCPs atas air yaitu pertama, skema PPPs memberikan dominasi kontrol pengelolaan sumber daya air yang besar terhadap pihak swasta tanpa melibatkan masyarakat, maka masyarakat harus patuh pada kepentingan pasar; kedua, air memiliki dimensi spritualitas dan budaya yang terkait erat dengan tradisi atau adat istiadat setempat, oleh karena itu pengelolaan dan layanan penyediaan air tidak dapat diserahkan kepada pihak swasta secara penuh maupun melalui kemitraan negara-swasta yang cenderung berpihak kepada korporasi; dan yang ketiga, konservasi untuk keberlanjutan sumber daya air hanya akan efektif dilakukan melalui penerapan etika solidaritas kolektif dalam menjaga, merawat, serta melindungi alam.

Alih-alih menghilangkan peran negara, model PCPs menuntut negara agar melakukan reformasi tata kelola air dengan memperhatikan pengelolaan sumber daya air oleh komunitas lokal. Skema ini juga dapat mengatasi permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh neoliberalisasi-antroposentris, di mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan atas air namun juga dibatasi oleh norma, nilai spritual, maupun tata kelola ekologi yang ramah lingkungan.

Implementasi dari model PCPs di atas dapat dilihat dalam penelitian I Gusti Ngurah Kerta Arsana dkk tentang Keberlanjutan Pengelolaan Penyediaan Air Minum Perdesaan Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Lingkungan Wilayah (Studi di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali). Riset tersebut menunjukkan strategi peningkatan implementasi Tri Hita Karana sangat berdampak baik terhadap ketahanan lingkungan dalam pengelolaan penyediaan air minum perdesaan (PAM Des) di Kabupaten Buleleng Bali. Nilai indeks keberlanjutan dimensi ekologi mencapai 70,11 persen. Strategi peningkatan implementasi Tri Hita Karana pada dimensi ekologi dan sosial budaya dilakukan pelaksanaan imbal antara pengelola PAM Des dengan pemilik lahan sumber mata air, pelaksanaan upakara magpag toya, tumpek wariga, partisipasi masyarakat terhadap PAM Des, penggunaan air sesuai kebutuhan, penyesuaian tingkat kebutuhan air masyarakat dan kepedulian masyarakat terhadap prasarana PAM Des.